Par Ingmar Bergmann pour Carré Or TV

Pinter renouvelé !

Au Théâtre du Lucernaire (direction Benoît Lavigne) où, décidément, nous nous rendons de plus en plus souvent, et toujours pour y voir des spectacles d’une grande intégrité, nous avons eu le plaisir d’une rencontre, très intéressante, avec Étienne Launay, qui vient de porter à la Scène « Le monte-plats », pièce écrite en 1957 par le dramaturge britannique Harold Pinter (1930-2008), avec une distribution audacieuse. Jeune metteur-en-scène, Étienne Launay est aussi un acteur aguerri et, surtout, un artiste réfléchi qui se veut attentif aux réalités du monde qui l’entoure, qu’il ne cesse d’observer et de questionner. Gageons qu’une conversation avec cet homme de théâtre, passionné et passionnant, vous donnera, comme à nous, l’envie de découvrir son travail, aujourd’hui et demain.

Étienne Launay, en ce moment, on vous voit partout, car vous êtes aussi à l’affiche de “L’affaire Courteline”, avec la compagnie « La boîte aux lettres » (une « Boîte » pour réunir des talents de multiples horizons ; des « Lettres » pour mettre en avant les textes classiques), qui réunit notamment Bertrand Mounier, François Nambot et Salomé Villiers. Pouvez-vous nous parler de votre parcours, et de cette collaboration, qui a tout d’une sérieuse amitié artistique ?

J’ai fait des études d’Histoire à la Fac d’Angers puis, j’ai fait un master d’Arts du Spectacle, et j’ai intégré le Conservatoire d’Art Dramatique de Tours, comme une sorte d’antichambre à Paris. Très vite, je me suis rendu compte que ça me plaisait énormément, et qu’il fallait que je monte à Paris pour le faire le plus sérieusement possible et, lorsque je suis arrivé à Paris, j’ai intégré le Conservatoire du Centre et le Conservatoire du Onzième arrondissement, où j’ai notamment rencontré Bertrand Mounier, Salomé Villiers et François Nambot, qui est fondateur de La boîte aux lettres. C’était des camarades de classe, et c’est là qu’on s’est connus. Très vite, on a senti qu’on défendait les mêmes valeurs théâtrales, peut-être, en plus d’avoir les mêmes valeurs humaines. En sortant du Conservatoire, ils ont fondé la Compagnie et, très vite, Salomé m’a appelé afin d’interpréter le rôle d’Arlequin dans « Le jeu de l’amour et du hasard », de Marivaux (1730, ndlr.), et c’est là que tout a commencé. Il y a eu plein d’autres projets, mais disons que « Le jeu de l’amour » a été vraiment le premier projet qui ait été autant abouti et qui ait autant vécu, dans le cadre de la Compagnie.

Bertrand Mounier et François Nambot disaient aussi que c’est celui qui a eu le plus de succès…

C’est celui qui a eu un plus grand éclairage… Un plus grand succès, tout à fait, puisqu’on a été programmés au Lucernaire, au Théâtre Michel, puisqu’on est en tournée avec depuis deux ans, et qu’on va faire notre troisième Avignon avec, donc il a vraiment été le spectacle de la naissance de l’équipe.

Le premier succès…

Le premier succès, effectivement…

En tant qu’acteur, vous êtes actuellement à l’affiche de « L’affaire Courteline », un spectacle réunissant, avec beaucoup d’inspiration et de légèreté, sept pièces courtes de Georges Courteline dans la mise-en-scène de Bertrand Mounier, et de « Le monte-plats », du dramaturge britannique Harold Pinter, qui a écrit pour le théâtre, la radio, la télévision et le cinéma, et qui a reçu le Prix Nobel de littérature en 2005, dont vous signez aujourd’hui la mise-en-scène ; pouvez-vous nous parler de votre gymnastique, pour pouvoir être sur deux spectacles en même temps ?

C’est quelque-chose qui s’anticipe énormément, puisque j’ai su assez vite que j’allais devoir jouer pendant que ma mise-en-scène se jouerait aussi, en même temps. La mise-en-scène, ce n’est pas le même travail. C’est un travail qui se fait vraiment en amont, le jeu c’est quelque-chose qui se prolonge même dans l’instant. C’est-à-dire qu’il y a le travail des répétitions mais, aussi, pendant la représentation, il faut être là, extrêmement présent, et le travail continue. La mise-en-scène, je dirais qu’il faut aussi laisser respirer. C’est à dire qu’on a livré un travail, il faut laisser à ses comédiens la possibilité de l’éprouver. Je suis très bienveillant. J’essaie de les accompagner, mais je ne suis pas omniprésent, sur ma mise-en-scène. C’est un exercice qui s’apprend, assez sympathique, assez fatiguant, puisqu’on aimerait être partout à la fois, mais qu’on ne peut pas et c’est normal. C’est très plaisant. J’ai beaucoup de plaisir à jouer aussi, le soir. Ça me permet de « lâcher le bébé » du « Monte-plats », de les laisser libres et de m’occuper d’autre-chose. Ce n’est pas plus mal, finalement.

Vous n’êtes donc pas pour la théorie du metteur-en-scène omnipotent !

Pas du tout. Je pense que c’est très toxique, personnellement, pour un spectacle. Je ne dis pas qu’il ne doive pas être présent, jamais ; moi-même étant comédien, je pense que j’ai besoin de mon metteur-en-scène, bien sûr, mais je pense que je n’en ai pas besoin systématiquement. J’ai besoin d’éprouver les choses, de les ressentir, avant de le solliciter, avant d’en avoir besoin tout le temps.

Pourquoi avoir choisi de montrer le théâtre de Harold Pinter, dramaturge contemporain britannique, et pourquoi cette œuvre en particulier : qu’ont-ils, pour vous, de singulier ?

Cette œuvre-là, parce que c’est une œuvre qui m’a tout de suite interpellé quand j’étais encore au Conservatoire, dans la fin de mon parcours, parce que j’avais plaisir à jouer cet auteur. Je trouve que c’est un auteur qui fait travailler plein de choses. C’est-à-dire qu’à la fois j’étais très intéressé par le Théâtre de l’Absurde, moi-même en tant que comédien, parce qu’en termes de jeu d’acteur, dans ce théâtre-là, je trouve qu’il a quelque-chose qui ouvre des portes très grandes, qui laisse beaucoup de place à la personnalité de l’acteur, qui ouvre des univers pour l’acteur ; et, à la fois, il y a une grande rigueur, presqu’un travail de clown, dans un humour très pince-sans-rire, aussi, très gênant, très cynique, qui m’intéressait pas mal, aussi. J’aurais pu choisir une autre pièce du répertoire de Pinter, j’aime beaucoup cet auteur et, en plus, « Le monte plats » ne ressemble pas trop à « Trahisons » (1978, ndlr.), « L’amant » (1962, ndlr.) ou « Le retour » (1964, ndlr.). Je pense que c’est parce que c’est une œuvre de jeunesse ; le début est aussi, d’abord, un hommage à Beckett, cette première génération d’Absurdistes. Avec ce spectacle-là, c’était l’une des premières portes que Pinter a ouvertes. Il y a aussi plein de choses qui m’ont beaucoup plu. C’était le côté « duo comique », aussi, le côté « casseurs-flotters » ; moi, je suis de la génération « Maman, j’ai raté l’avion » (réalisation Chris Columbus, 1990, ndlr.), ça me plaisait beaucoup et, en même temps, le discours politique est intéressant, qu’on peut rapporter aussi à notre époque, même si, à son époque, Pinter ne parle pas de la même chose, politiquement, puisqu’on sort de la Seconde Guerre Mondiale, qu’il est très marqué par ça, qu’il interroge le totalitarisme mais, moi, j’interroge nos démocraties, aujourd’hui, l’engagement, quel est le système dans lequel on évolue, qui l’a fait, comment nous interagissons avec ça. Je crois que c’est toutes ces questions que soulève aussi Pinter, qui sont très actuelles, je trouve. Ma volonté, d’ailleurs, était de mettre un vent de modernité sur cette pièce afin de parler aux plus jeunes, car ce sont souvent des gens qui connaissent moins Pinter. Pinter est finalement peut-être un auteur que les personnes un peu plus mûres connaissent mieux ; parce qu’il est de leur génération, peut-être ? Aujourd’hui, les jeunes, je ne sais pas s’ils connaissent bien Pinter et le grand homme que c’était.

Pouvez-vous nous parler de la langue de cet auteur ? Vous nous avez parlé de Samuel Beckett (1906-1989), Prix Nobel de littérature en 1969 : Harold Pinter serait-il dans une filiation de Samuel Beckett ?

Tout au début, il y a un hommage très clair à Beckett, puisque la pièce commence un petit peu comme dans « Godot », qu’il y a deux personnages, comme dans cette pièce, et que le personnage de « Gus », qui est un peu lunaire, trouve dans sa chaussure un paquet de cigarettes puis une boîte d’allumettes. Pour moi, c’était un hommage très clair à « En attendant Godot » (1953, ndlr.), de Beckett, ainsi que par le côté lunaire du personnage, qui fait penser à « Godot ». Cette écriture a cela de particulier qu’elle est une partition musicale. C’est ce qui m’a aussi plu, tout de suite, parce que c’est un vrai défit. C’est très drôle. Je me rends compte qu’il y a deux choses. A la fois, c’est un théâtre où l’ego du comédien doit passer en second et où, en même temps, son imaginaire doit être très important. Pour en revenir à l’écriture, c’est écrit comme une partition musicale, donc j’ai demandé à mes acteurs de lâcher le texte. Je pense que l’absurde s’imprime dans l’inconscient du spectateur, s’il est délivré de manière très droite, s’il est lâché comme ça : de manière très mécanique, sans être absurde. Il faut être très droit, car si on commence à vouloir être logique ou psychologique, souvent, on tombe dans des pièges, puisque le spectateur n’est pas dans un lâcher-prise, au contraire. Il commence à se dire « mais attend, c’est absurde et, pourtant, j’ai l’impression de ne pas saisir quelque-chose. » C’est normal, de ne pas saisir l’absurde. On a beaucoup travaillé là-dessus et, par contre, je trouve beaucoup que c’est dans les silences, les temps, que se joue vraiment la psychologie des personnages. C’était ça, la magie de l’écriture du « Monte-plats » de Pinter : à la fois cette partition musicale et, en même temps, trouver dans les temps et les silences, des univers, des imaginaires très forts, très importants. C’est ça, qui est beau, dans cette écriture, qui est magnifique dans l’écriture de Pinter, je trouve. C’est très poétique, politique, social, il y a beaucoup de choses, avec ce flegme britannique, qu’on adore tous. C’est tout ça qui m’a attiré dans cette écriture, aussi.

Une écriture dont l’intérêt réside autant dans ce qui est dit que dans ce qui n’est pas dit ?

Même dans la forme de ce qui est écrit. Je n’ai pas utilisé la traduction d’Eric Kahane (1976, ndlr.), qui est la plus couramment utilisée. J’ai pris une traduction qui m’a semblé plus moderne, celle de Mitch Hooper, Anatole de Bodinat et Alexis Victor, qui l’ont montée il n’y a pas si longtemps. Mitch Hooper a travaillé avec Harold Pinter à la fin de sa vie, et ça me semblait plus « pêchu », plus moderne, comme, en plus, j’ai distribué des acteurs plus jeunes, ça m’a semblé plus habile. Je trouve que la traduction d’Eric Kahane date, déjà, aussi, un petit peu, ce qui est normal. C’est écrit exactement comme une partition musicale. On a des enchaînements de blocs de textes, puis on saute la ligne, une didascalie, un silence, puis un temps, il aurait pu écrire « un soupir », on aurait été vraiment dans la partition musicale. Comment déchiffrer ça ? C’était aussi le défit. C’est aussi ce qui est très plaisant. C’est une écriture énigmatique, poétique, qui nous force à aller vers la vérité.

Quand vous en parlez, on se dit qu’on a très envie, aussi, de regarder la partition, sur le papier… Comme si le texte n’était pas seulement intéressant par le propos qu’il délivre mais, aussi, visuellement comme, pourquoi pas, les peintres cubistes, au vingtième siècle, qui « jetaient » des éléments, sur une toile ?

Tout à fait ! Ça ne m’est pas apparu tout de suite, mais assez rapidement, quand-même. Au bout d’un moment, tu te rends compte que c’est vraiment ciselé. Il n’y a pas la portée musicale mais, pour moi, c’est tout comme. Ce n’est pas évident pour autant.

Le théâtre, ce n’est pas facile ; ça se saurait, sinon, même si beaucoup pensent le contraire ! Quelles difficultés avez-vous rencontrées, sur ce projet, en tant que metteur-en-scène ?

La première difficulté est que c’était ma première mise-en-scène. Pour moi, c’était une aventure assez délicate. C’est passionnant, d’être dans la direction d’acteur, d’être juste avec ses acteurs, de s’adapter. J’aime beaucoup ça. J’ai pris beaucoup de plaisir à diriger mes acteurs. Ça ouvre des portes intellectuelles qui sont très fortes, aussi, qui sont très agréables, par la scénographie, par la lumière, par le travail sur le son. On a fait un travail très important, avec Adrian Edeline Dans une composition originale, il a composé la musique du spectacle. On a été rechercher des ambiances des années soixante-dix, des thrillers des années quatre-vingt-dix et, en même temps, quelque-chose d’assez poétique. Adrian a fait un super travail, qui place tout de suite le spectateur dans une ambiance, une atmosphère assez particulière, un peu hors du temps. C’est ce qu’on a recherché. Je n’en dis pas plus. Pour ce qui est de la lumière, c’est pareil : comme on est dans un sous-sol de restaurant désaffecté, on a travaillé sur le clair-obscur, on a travaillé avec des jeux d’ombres, derrière des bâches, qui donnent le côté un petit peu poétique, auquel je suis assez attaché, je n’ai de cesse de le répéter. Tout cela n’a pas vraiment été des difficultés, mais du travail, passionnant, sur l’œuvre. Des défis à relever, plutôt que des difficultés. Le rythme a été un défi, dans cette pièce puisqu’il s’agit d’une pièce écrite pour deux personnages, que je fais jouer par quatre comédiens. Tout en respectant l’écriture de l’auteur, il a fallu que je fasse un montage, qu’on essaie de rythmer tout ça. On a traversé des étapes de travail. On a appris ensemble, avec toute l’Equipe : qu’est-ce que l’absurde ? Comment traduire cet absurde ou, justement : comment ne pas essayer de le traduire ? Petit à petit, j’ai l’impression qu’on a réussi à trouver des espaces où on ouvre des univers, les espaces dans les temps, etc., dans lesquels j’ai demandé à mes comédiens d’aller chercher des choses, en eux, très fortes et, à la fois, de délivrer ce texte comme une musique, en lâchant les choses, comme ça, dans des enchaînements très serrés, très cadencés. Il y a eu aussi des moments déconcertants, mais c’est difficile de les détailler. Je me suis aperçu que le travail continuait en permanence. On ne s’arrête jamais. On ne réussit jamais complétement quelque-chose. Tout est toujours perfectible. Il a fallu un temps pour que les comédiens soient à l’aise avec la mise-en-scène, avec le procédé scénique que j’impose, qui est assez contraignant. Peut-être que c’est justement ça, qui a été la surprise, parce que, moi-même étant comédien, je ne pensais pas que j’allais imposer à mes acteurs, sans le vouloir bien sûr, inconsciemment, un procédé scénique très compliqué à mettre en place et à prendre en responsabilité. Il a fallu vraiment se détacher de ce procédé scénique d’entrées et de sorties qui rythme un peu le tout pour, ensuite, ouvrir des voies plus psychologiques, plus intérieures, d’introspection vers les personnages. Il a fallu le faire par étapes. On ne pouvait pas tout faire d’un coup et, au début, erreur de jeunesse, j’ai voulu tout, tout de suite, très rapidement. En fait, c’est un projet qui a demandé deux, trois ans de travail. On a finalement réussi à faire les choses étape par étape ; mais ça continue, parce que le Théâtre de l’Absurde, même si ce n’est pas qu’un théâtre de l’absurde, même si l’Absurde fait partie intégrante de l’œuvre, c’est un théâtre qui ouvre des portes. Par conséquent, c’est un théâtre qui se renouvelle en permanence, où la recherche est continue. Aujourd’hui, après cinq semaines d’exploitation, on touche encore des choses, avec les comédiens, on va encore plus loin, on découvre des choses, on a des sortes de strates, un peu comme dans le cinéma de Christopher Nolan : on découvre des choses, on ouvre des portes et, à chaque fois, c’est un univers qui se cache derrière et, à chaque fois, on essaie de résoudre, un peu, l’énigme. Le danger, chez Pinter, serait de vouloir réduire son œuvre au texte, au pur texte qui est écrit et je pense que ce que Pinter a voulu, c’est ouvrir des portes, poser des questions, interroger. En France, j’ai l’impression que ça nous fait parfois un peu peur, le théâtre qui finit en « point d’interrogation », alors que je trouve que c’est passionnant. Le théâtre, ce n’est pas seulement du divertissement, c’est aussi un temps de réflexion, un temps de divagation de l’esprit qui est positif, je trouve. C’est ça, qui est assez beau, dans ce théâtre. Je me suis aperçu, aussi, que c’était un théâtre de sensations, puisque l’absurde parle, aussi, un petit peu, à l’inconscient du spectateur. Ce n’est pas grave, de ne pas comprendre, au contraire, c’est tout à fait normal ; mais, ce qui est important, c’est ce que ça nous fait : « qu’est-ce qu’on ressent ? » Comme je disais tout à l’heure, on s’est attachés, avec le compositeur Adrian Edeline et l’éclairagiste Kévin Hermen à placer le spectateur dans ces dispositions-là : d’ouverture, de lâcher-prise : « qu’est-ce que ça me fait, en moi ? Comment est-ce que je ressens les choses ? Qu’est-ce que ces deux personnages, totalement déviants sociologiquement, qui n’ont rien à voir avec moi, me posent comme questions, et comment me font-ils interroger mon quotidien et ce qui m’entoure ? » Je trouve ça passionnant.

C’est un théâtre « du doute », en fait, dans la tradition de Socrate ? C’est une entrée dans la philosophie, par exemple ?

C’est vrai qu’on pourrait faire un parallèle…

Ce n’est pas un théâtre « de certitudes » ?

Non. Absolument pas. C’est une quête de vérité. D’ailleurs, Pinter, dans toute son œuvre, n’a eu de cesse de le répéter, que tout était une quête de vérité. Il dit : « ce que je fais, dans mes pièces, est réaliste, mais ce n’est pas du réalisme. » Pour moi, c’est presque comme une quête du bonheur, qu’on poursuit en chacun de nous, et c’est une quête de la vérité. Je trouve ça passionnant, aujourd’hui, où on est un peu dans une société qui peut nous endormir, parfois, on est dans un système tellement bien huilé qu’on en oublie qui est aux commandes, qu’est-ce qui le constitue, et quelle est notre place, là-dedans, comment est notre engagement, à quel endroit il se place. J’appartiens à la génération des années quatre-vingts et je trouve qu’on est une génération un peu endormie. Le capitalisme, le consumérisme ont fait qu’on ne se pose pas les questions au bon endroit. Tout est dirigé, tout est toujours très dirigé, je trouve.

C’est un monde qui donne des réponses, alors qu’on ne s’est pas encore posé les questions ? C’est un monde dans lequel la réponse précède la question qu’on aurait pu se poser si on avait réfléchi ? Un monde dans lequel on incite les gens à ne plus se poser de questions ?

Les médias se sont énormément développés. On est la génération-télé, on est très influencés par ça, Internet, du coup, sans cesse on pense qu’on est maîtres de nos propres choix mais, en fait, on est en permanence « manipulés » ; ce n’est pas « Big Brother », mais je pense qu’on n’est pas toujours maîtres autant qu’on le pense.

Pensez-vous qu’on serait plus sous influence aujourd’hui qu’il y a trente ou quarante ans ?

Je pense qu’on est sous influence. Je pense qu’on est sous influence. Est-ce qu’on l’est plus qu’il y a trente ou quarante ans, je ne sais pas ; mais je pense qu’on est vraiment endormis. J’aimerais que cette génération se réveille ; mais peut-être que ça va venir. C’est aussi pour ça que je monte ce genre de pièces, aujourd’hui : parce que je veux qu’on se pose des questions et qu’on ne se laisse pas « bouffer » par le consumérisme, par les images qu’on peut voir à la télé ou sur Internet.

Pouvez-vous nous parler de l’Équipe artistique que vous avez réunie autour de vous ?

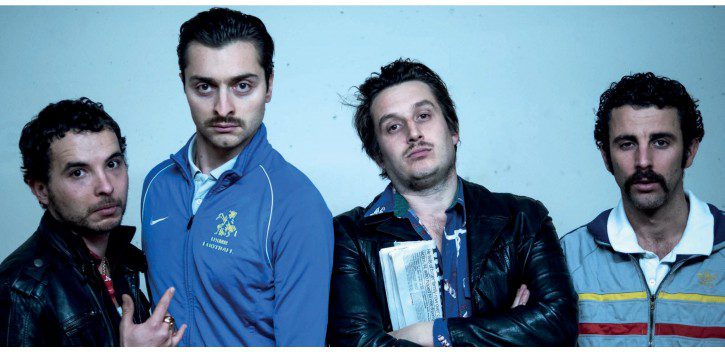

Bob Levasseur, Benjamin Kühn, Simon Larvaron, Mathias Minne sont quatre comédiens que j’ai découverts, pour la plupart, au Conservatoire du Onzième, même si on s’était perdus de vue pendant quelques années, on s’est un peu retrouvés. J’ai eu le sentiment de faire appel à eux parce qu’il sont un peu hors norme, à mes yeux. Ce sont des « outsiders », et je pense que, pour cette pièce, c’était nécessaire, d’avoir des gens un petit peu hors norme. Pour moi, ils ont quatre personnalités très fortes, très différentes, qui ont la faculté de s’épanouir dans beaucoup de contraintes, voilà la force qu’ils ont, tous les quatre. Comme je disais, tout à l’heure, ma mise-en-scène étant contraignante, j’ai pris des gens qui transpercent, par leur personnalité et qui, je trouve, ne se font pas dominer par un système. J’en avais besoin, puisque c’est l’histoire de gens qui ne se font pas dominer par un système. Ce sont quatre tueurs à gages, comme je disais : ce sont des déviants sociologiquement, ils tuent des gens ; donc il fallait prendre des gens qui étaient aussi en dehors des codes. J’ai aussi le sentiment que c’est aussi des acteurs comme ça. Il sont aussi passionnés par plein d’autres choses, ils sont tous un peu cinéastes, Benjamin Kühn et Mathias Minne sont réalisateurs, ils ont eu des films primés en festivals, ils ont tous des univers très différents : la photo, le cinéma. Pour moi, ils sont des artistes assez complets, je dirais, intéressants. Je ne sais pas si on peut dire d’un artiste qu’il est « complet », mais disons qu’ils ouvrent des portes, et c’était aussi ça, l’objectif. Après, j’ai pris aussi ces acteurs-là, parce qu’ils dégageaient, aussi, physiquement, des choses très différentes, et c’était, aussi, important, pour moi, d’avoir quatre personnalités très différentes et quatre physiques très différents pour interpréter ces personnages parce que, justement : je donne l’illusion, au spectateur, qu’il y a un seul et même couple, mais je les fais jouer par quatre acteurs ; et je ne voulais pas que les quatre acteurs jouent de la même manière, se ressemblent. Je ne les ai pas dirigés dans ce sens-là. C’est seulement sur les transitions des entrées et sorties de scène, qu’il a fallu, effectivement, raconter la même histoire, et ça, c’est important mais, par contre, il fallait quand-même que ça soit quatre figures très différentes parce que je voulais, aussi, que le spectateur puisse se projeter dans ces quatre personnalités-là, et pas seulement dans deux. Ça ouvre le champ des possibles, ça rend le propos un peu plus universel, ça parle à, peut-être, cette jeune génération que j’ai voulu toucher. Des gens de nos âges qui, peut-être, connaissent un peu moins Pinter, je ne sais pas. C’était l’occasion de travailler tout ça, d’aller vers tout ça. Il y a aussi le compositeur Adrian Edeline qui est un artiste de jazz, musicien et compositeur, avec qui ça a été passionnant. Pour lui aussi, ça a été presque une première fois, ça a été intéressant, de travailler avec lui, de confronter nos imaginaires, et de construire ça ensemble. Comme je disais, il m’a apporté ses inspirations des années soixante-dix, je lui ai apporté mes inspirations des années quatre-vingt-dix, de ses thrillers, etc. ; et on a essayé de faire quelque-chose d’assez sensationnel, auquel j’étais attaché. Kevin Hermen aussi, qui était le créateur-lumières du « Jeu de l’amour et du hasard », c’est là que je l’ai rencontré, a fait un travail formidable sur les lumières de ce spectacle, avec une direction de lumière unique, puisqu’on est dans une fausse symétrie, du coup, il y a une seule direction de lumière, donc les ombres sont toujours, en permanence, du même côté, sur les visages, pour donner l’illusion qu’on est dans la même pièce, à chaque fois, c’est assez chouette, ce qu’il a réussi à faire ; et puis ce jeu d’ombres chinoises, qu’on a trouvé, qui ouvre encore une porte vers le monte-plats, qui est un troisième personnage, qui symbolise l’extérieur, le système, et que je n’ai pas voulu matérialiser, parce que je ne trouvais pas très intéressant de le matérialiser. Je voulais plus qu’il soit omniprésent, justement et, par cette lumière et ce jeu d’ombres, je trouvais qu’il était là, tout le temps, présent. Il y a tout un jeu de lumières, d’ampoules électriques qui grésillent, qui fait que, souvent, on est rappelé à l’ordre par le système, qui revient, comme ça. Les ampoules, le monte-plats, le tuyau acoustique sont des éléments qui appartiennent au système et qui viennent en permanence chahuter les personnages dans leurs doutes et leurs questionnements, tout au long de la pièce, et c’est exactement ce que je voulais. Kévin Hermen en a fait un super travail, dont je suis assez fier. J’ai été assisté de Pierre-Louis Laugérias, qui a été un aussi soutien indéfectible dans cette création.

Que souhaitez-vous communiquer au Spectateur, avec ce spectacle ? Qu’est-ce qui va surprendre le Spectateur ?

Je vais le surprendre. Si on connaît l’œuvre, on sait qu’elle a été écrite pour deux personnages, et je la fais jouer par quatre comédiens. Si on ne connaît pas l’œuvre, on est quand-même surpris par ce procédé scénique : j’ai divisé l’espace scénique en deux, et je fais jouer quatre comédiens en donnant l’illusion qu’il y a toujours un seul et même couple sur scène. Lorsqu’il y a Gus 1 et Ben 1 dans une partie de la scène, dans un second coté de la scène, il y a Gus 2 et Ben 2 et, lorsque Gus 1 sort d’un côté de la scène, Gus 2 rentre en scène de l’autre côté, et c’est la même chose pour Ben 1 et Ben 2. On a l’impression d’évoluer toujours avec un seul couple, alors qu’il y a quatre comédiens qui l’interprètent. En ça, je trouvais que c’était assez surprenant, pour le spectateur, et c’était mon envie, d’ailleurs, de le surprendre, je voulais quelque-chose d’assez ludique, pour pouvoir ouvrir mon propos au plus grand nombre. Je voulais que ça soit un jeu pour le spectateur, et je voulais lui permettre d’être dans une sorte de lâcher-prise, du fait que ça me permettait de multiplier les situations absurdes et, comme je pense qu’il faut être dans un certain lâcher-prise pour que l’absurde fonctionne, c’était un procédé supplémentaire qui me permettait de l’affirmer encore. Mon spectateur, j’ai envie, aussi, qu’il ne subisse pas le temps qui passe. C’est une pièce qui parle aussi du temps qui passe, même si pas seulement. L’objectif, c’était : « comment parler de l’ennui ou du temps qui passe, sans que le spectateur ne le subisse ? » Il a fallu créer de l’agitation, et je trouvais que c’était, finalement, un bon procédé pour créer de l’agitation, pour créer du mouvement, pour créer un rythme. C’est aussi tout le défit de mes acteurs : réussir à toujours tenir le fil, à être toujours porteurs de ce qui s’est passé avant, dans la scène d’avant, puisqu’ils interprètent quasiment les mêmes personnages, ce qui a été aussi l’une des difficultés, pour revenir à l’une des questions précédentes. C’est tout ça, que je voudrais que ressente mon spectateur. Je voudrais qu’il soit dans une sorte de lâcher-prise, qu’il s’interroge, pas forcément pendant le temps du spectacle mais peut-être après et, en même temps, qu’il retrouve son âme d’enfant, avec ce procédé, ce jeu d’ombres chinoises, qui est quelque-chose d’assez magique, assez spectaculaire, au sens étymologique du terme, je voudrais que ça impressionne, qu’on sorte du quotidien, de la norme, comme ces personnages.

Quel est l’avenir de ce spectacle ?

C’est encore un petit peu tôt pour le dire, même si la volonté de le reprendre est farouche, pour mes comédiens comme pour moi. On est en train d’envisager, peut-être, un Avignon 2019, peut-être une tournée ; une reprise, on l’espère, en tout cas, on fait tout pour. C’est quelque-chose qui se construit au fur et à mesure mais, en tout cas, c’est une volonté qu’on a, avec toute l’équipe, de faire vivre, le plus longtemps possible, cet objet qui, je pense, est un objet assez particulier et assez rare, en tout cas, dans le paysage théâtral d’aujourd’hui.

Que puis-je dire à ma famille et mes amis, pour les inviter à venir voir votre spectacle ?

Je leur dirai, déjà, s’ils ne connaissent pas Pinter, de venir découvrir cet auteur, qui est un auteur extraordinaire, et qui nous ouvre des portes, avec cette pièce, poétiques, philosophiques, politiques qui peuvent être intéressantes. Au-delà de ça, je leur raconterais l’histoire ! Déjà, il y a cette intrigue : ce sont deux tueurs à gages qui attendent leur contrat dans un sous-sol, donc il y a quelque-chose d’assez policier, là-dedans et, en même temps, quelque-chose d’assez drôle puisqu’il y a un côté, un petit peu, comme je l’ai dit : « casseurs-flotters » : le grand clown tout benêt, et le petit nerveux à la Joe Pesci. Il y a beaucoup de drôlerie, même si c’est un rire que j’aime à dire : « de résistance », assez cynique, un humour noir. Je leur dirais qu’en plus de ça, des surprises leur sont réservées, puisqu’au lieu d’avoir deux comédiens qui l’interprètent, ils en ont quatre, avec un jeu d’entrées et de sorties, des jeux d’ombres, une musique originale et je pense que tout ça est assez attractif ! J’ai remarqué qu’on comparaît beaucoup mon travail, sur cette pièce-là, à quelque-chose de très cinématographique. Peut-être que les gens qui aiment le cinéma, aimeront aussi ce spectacle ? Peut-être que mes inspirations, comme Ken Loach, Quentin Tarantino, peuvent aussi plaire aux spectateurs, même si, évidemment, à aucun moment, je ne me compare à ces gens-là ; mais ils sont, pour moi, des inspirations très fortes. Comme « Maman, j’ai raté l’avion », auquel je suis très attaché !

Après le théâtre de Harold Pinter, quels sont vos projets artistiques pour les saisons à venir, en tant qu’acteur et en tant que metteur-en-scène ?

En tant que metteur-en-scène, pour l’instant, je ne me suis pas encore posé la question du prochain projet mais, par contre, j’ai eu beaucoup de plaisir à faire cette première mise-en-scène, donc je pense que ça va me donner envie de le refaire ; après, je ne sais pas ni quand, ni comment, ni avec quoi, mais je pense que c’était un exercice qui a été assez passionnant, c’est une aventure assez forte et je pense que c’est assez enrichissant donc je le referai. Après, en tant qu’acteur, j’ai beaucoup d’envies. En ce moment, on est sur le Courteline, on continue, en tournée « Le jeu de l’amour et du hasard » où j’interprète le rôle d’Arlequin. L’année prochaine, je vais commencer un Shakespeare. Salomé Villiers et Pierre Hélie qui font partie de la Compagnie aussi, vont mettre en scène « Beaucoup de bruit pour rien » de Shakespeare (1600, ndlr.), ce qui va être une aventure incroyable, et je joue aussi dans « L’avare » de Molière (1668, ndlr.), monté par Jean-Philippe Daguerre donc, voilà, il y a quelques projets. Shakespeare, j’ai vraiment hâte, parce que je pense que ça va nourrir beaucoup mes envies intellectuelles et physiques de comédien. C’est un vrai défi. Pour tout comédien, Shakespeare, quand on ne l’a jamais travaillé, je pense que, la première fois, c’est un vrai défi à relever, et donc je vais tout faire pour prendre beaucoup de plaisir là-dedans.

Carré Or TV Toute l'actualité des spectacles

Carré Or TV Toute l'actualité des spectacles

La pièce est en soi assez particulière : il y a de l’absurde, pas d’action dramatique… Bref, on reste un peu perplexe et on redoute l’ennui. Heureusement cette version propose une mise en scène originale qui dynamise l’ensemble en jouant sur le dédoublement des personnages. D’autre part c’est très bien joué. Sans ces 2 atouts, je pense que je serais restée hermétique à cette pièce.

Comédiens inconnus mais futurs grands! 4 gueules, 4 personnalités très différentes qui m’ont rappelé le duo mythique à la Depardieu/Dewaere dans les Valseuses ou les prolos/stripteasers dans Full Monty! Je me suis laissée porter par le côté très ludique de la mise en scène qui rafraichit et dynamise ce texte absurde de Pinter que je connaissais peu. Petite salle au Lucernaire mais vrai moment de théâtre, bravo!

Pinter auteur de l’absurde et ces quatre comédiens au service de l’auteur, cela donne un moment vraiment troublant à passer en leur compagnie. Chacun se fera son idée, probablement selon sa propre sensibilité à cet univers vraiment spécial. Pour ma part j’ai eu la surprise de retrouver dans l’un des personnages une personne croisée IRL :)). Rien que pour ça, pour la débauche de talent permettant de restituer ce jeune homme, cette pièce est un bijou. Les comédiens sont tous vraiment délicieux.